院長ブログ

インプラント周囲角化歯肉の存在はインプラント周囲炎の予防に必要だ

今日は、インプラント周囲の軟組織が角化歯肉ゼロの状態のケースに、遊離歯肉移植を用いた付着歯肉形成術を行ったので、そのテーマで書く。

少し前までは、インプラント周囲炎のなり易さと周囲軟組織の角化歯肉の量については、関係性があることは推察されていたが、必ずしも決定的なコンセンサスが得られていなかった。すなわち、インプラント周囲炎を起こさないために、インプラント周囲に最低2ミリの幅の角化歯肉の存在が必須であるとする意見と、角化歯肉の存在は必ずしも必須でないとする意見が両立していたのだ。ところが、現在ではこの議論には終止符が打たれ、インプラント周囲に最低2ミリ幅の歯肉の存在がインプラント周囲炎を予防することが決定的となっている。

自分の臨床でも、インプラント周囲に角化歯肉が存在していた方が、存在しないよりも明らかに炎症が起りにくいと実感している。インプラント周囲炎の原因はインプラント周囲のプラークの堆積であることは間違いない。角化歯肉の存在がなぜ必要かというと、角化歯肉が存在する方がブラッシングによる口腔清掃が効果的に行えるからだ。角化歯肉がないと、薄い粘膜に歯ブラシの硬いナイロンの毛先が触れると痛いので、ブラッシングが効果的に行えないのがプラーク停滞の原因といえる。

その結果、周囲に角化歯肉を欠く薄い軟組織しか存在しないインプラント周囲は、易出血性であり、ポケットは深くなりがちで、炎症を伴うようになる

だから、インプラント周囲炎の予防として、たとえ形成手術を行ってまで角化歯肉を確保することは、手術侵襲を加えるマイナス面を差し引いても、大きなプラスが残る。決して容易な手術ではないが、インプラントを長期に安定化させたければ、やる価値は十分にあると思う。

PGC-1αとマイオカインIrisin

昨日は、健康寿命の延伸のためには、生涯、骨格筋を使い続けることが重要なのだ、というようなことを書いた。筋肉はありがたいものなのです。で、今日のテーマも筋肉だ。

筋肉がありがたいものである、ということを分子レベルで理解してみたい。

先ず、PGC-1αという分子が重要だ。そのわけは、運動により、骨格筋内のミトコンドリアの量が増え、遅筋(持久力に富む筋肉)が増える、といったリモデリングが起るが、そういった運動によるリモデリングに、PGC-1αが深くかかわっていることが明らかとなったからだ。前述の骨格筋のリモデリングにより、エネルギーが消費され、体重減少が見られ、その結果、メタボリックシンドロームが抑制される。

PGC-1αとは、遺伝子の転写を調節する物質で、褐色脂肪細胞や骨格筋、肝臓などの代謝の活発な部位に多く存在している。骨格筋にも豊富に存在し、運動することにより、その刺激が核内のPPGC1-αに伝えられ、これは転写調節物質であるから、いくつかの遺伝子の発現を増加させるのだ。そして、そいくつかの遺伝子が発現した結果起こる現象は、ミトコンドリアの数の増加、ミトコンドリアの機能向上、脂肪酸β酸化の増強、遅筋の増加、GLUT4の増加による糖の細胞内への取り込み増加、などだ。

また、最近、注目されていることだが、筋肉は「イリシン」というマイオカイン(筋肉が産生する生理活性物質で、筋肉が出すホルモンと考えてよいもの)を分泌している。この「イリシン」が注目なわけは、イリシンは運動により分泌され、白色脂肪細胞を褐色脂肪細胞へと分化させることで、エネルギー消費量を増加させていることだ。つまり運動したら、脂肪が減って痩せるのはイリシンのおかげというわけだ。されに興味深いことに、糖尿病の患者では骨格筋のPGC-1αの発現が少ないことだ。

これって凄いことだ。運動は全身の臓器に多様な恩恵効果をもたらすことは昔から知られていたが、具体的に、どうして全身に良い効果が及ぶのか、これまでいまひとつ不明な感じだった。しかし、イリシンの発見により、運動の結果、具体的に骨格筋でPGC1-αの発現の上昇がイリシンの増加をもたらし、骨格筋からなんらかの因子が分泌され、多臓器に影響を及ぼす可能性が現実的になったことを意味ししている。イリシンが、運動が全身に及ぼす多様な効果を、新概念として分子レベルで説明できることになる。

これって、おそらく運動療法が見直されることになると思う。糖尿病の一療法に過ぎなかった運動療法が、もっと注目を浴びる療法になりそうだ。あるいは、運動しなくても運動したのと同じ効果をもたらす薬剤の開発も可能になりそうだ。これって、やっぱり凄い発見だ!

参考文献:山下 敦、亀井康富.骨格筋と脂肪組織にかかわる最近の話題.化学と生物.Vol.53.No1. 1-2.2015.

サルコペニアと摂食嚥下障害

先日、県の歯科医師会のセミナーで摂食嚥下障害について学んだので、摂食嚥下に興味を持った。今日のテーマは、サルコペニアと摂食嚥下障害だ。摂食嚥下障害の原因疾患のトップは依然として脳卒中だが、近年は社会の超高齢化に伴い、サルコペニアの摂食嚥下障害が注目されている。

さて、サルコペニアの発症機序について考える良いヒントがある。それは、脳卒中など明らかな摂食嚥下障害を引き起こす疾患のない入院患者の約4割に接触嚥下障害を認めたとする報告だ。自分も入院経験があるが、入院すると先ず間違いなく運動不足に陥る。ベッドで寝るだけの生活だからだ。これは筋肉の廃用だ。経験から言っても、運動不足はサルコペニアの危険因子だといえる。

さらに低栄養もサルコペニアの危険因子として知られている。低栄養だからサルコペニアになるのか、サルコぺニアだから低栄養になるのか知らんが、低栄養も間違いなくサルコペニアと関連している。一日中、寝たきりで、ボーッとしていたら腹もすかんでしょう。だから食べれないので、じきに低栄養になる。

さて、摂食嚥下障害の治療だが、その基本は運動療法と栄養療法を併用したリハビリテーション栄養が考えられている。とにかく、入院しても早期離床させ、絶食期間を短縮し、物を食わせるべし。これって、サルコペニアの治療に限らず、良く運動し、バランスの取れた栄養を取ることは、健常者の健康の基本じゃんか。

健常者においてはサルコペニアにならないよう、日常生活において、とにかく、動物の原点に立ち、ごぞごぞと絶え間なく動き、食べることに執念を持つべし。そして、不本意ながら、何らかの疾患にかかったら運動どころではないから入院するなり、自宅で療養するなりせざるを得ないが、その場合でも完全に機能停止しないように注意せよ、ということだろう。風邪をひいたときなど、体がだるいから、一日中寝込みたくなるが、そのような絶対安静的な状況は必要最小限にとどめ、とにかく活動を停止してはいけないのだ。重たい体を引きづって、無理をすべし。そのような気概が健康寿命を長く保つためには必要なんだろうな、と思う。

参考文献:森 隆志. サルコペニアの摂食嚥下障害.日本静脈経腸栄養学会雑誌 Vol.31 No.4 949-954.2016.

オーラルフレイル

「オーラルフレイル」というタームが最近、よく聞かれる。これは、東京大学高齢社会総合研究機構 准教授であり、内閣府「一億総活躍国民会議」有識者民間議員である飯島勝也氏が、提唱した言葉だ。超高齢化社会を迎えて、地域包括ケアシステムの構築と同時に、このタームを作り出すことによって、社会に”フレイル”の予防を訴えている。ご本人の説明では、「フレイル」は「虚弱」を意味する"frailty"を形容詞化した造語で、虚弱の予防を社会にアピールするために、この言葉を普及させたい意図があった、とのことだ。だから、「オーラルフレイル」とは、口腔機能の低下のことで、具体的には、滑舌の低下、たべこぼし、わずかなむせ、咬めない食品の増加、などを指す(1)。

なぜ、今、「オーラルフレイル」かというと、国民健康運動の核となるタームが必要だからだ。2007年に超高齢社会を迎えた日本では、2025年に団塊の世代が75歳以上となり、要介護高齢者が急増することが予想されるている。平成25年度から開始された「21世紀に おける国民健康づくり運動(健康日本21(第2次))」において、健康寿命の延伸と健康格差の縮小、 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCD(非感染性疾患)の 予防) 、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 、健康を支え、守るための社会環境の整備 、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善、が国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向として示された。これは、いわば国家戦略として、国民の健康寿命延伸が取り上げられたわけだ。そして、これに対応して、2015年に日本歯科医師会は「健康寿命延伸のための歯科医療・口腔保健 世界会議2015」を開催したが、「オーラルフレイル」という言葉はこの会議において紹介された。

口腔機能の虚弱化は全身の虚弱化の反映であるが、逆に口腔機能の維持が全身健康の維持にもつながるわけで、その意味で歯科医師会は、従来の齲蝕や歯周病だけでなく、口腔機能の管理や栄養支援がこれからの歯科の役割と捉えているわけだ。

日本歯科医師会の向かう方向はよし、だ。

参考文献:

(1)オーラルフレイル、われわれは何をすべきか?the Quintessemce. Vol.36 NO.1.56-65.2017.

(2)日本歯科医師会HP:http://www.jda.or.jp/enlightenment/oral/index.html

サルコペニアの発症メカニズム

上記以外の分子レベルのサルコペニアの発症モデルとして、ミトコンドリア機能との関係が注目されている。骨格筋ミトコンドリアの機能の一つに、筋の質的・量的調節があるのだが、サルコペニアでは骨格筋ミトコンドリアの機能低下により、筋肉が減少する可能性が示唆された。最近の基礎的研究で、降圧薬であるアンジオテンシンⅡ受容体阻害薬をラットに投与し続けると、骨格筋の脂肪酸β酸化を増大させ、さらに骨格筋が増量する事実が報告されている(2)。特に、PPARγ(ピーピーエイアールガンマ、Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ:核内受容体スーパーファミリーに属する蛋白。遺伝子の転写の調節をする。リガンドの特異性は低く、多くのリガンドと結合する。アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬の一部のものもPPARγのリガンド。)作用性ARB(SPPARM)(ARBとはアンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬のこと)を長期間投与すると前記の効果が得られるという。本来、アンギオテンシンⅡ受容体阻害薬は血圧を下げるための薬剤だが、その核内受容体PPARγは血管内皮細胞以外にも,脂肪組織をはじめ、骨格筋を含めて多くの組織に存在するため、血圧調節以外にも骨格筋の増量などの効果が発現するのだろう。

AMPキナーゼと老化

昨日書いたように、骨格筋内のエネルギー、すなわちATPが不足するとAMPキナーゼ(AMPK)が活性化され、GLUT4の転写及び翻訳をともに亢進し、その結果、インスリン刺激によるグルコースの取り込みを上昇させる。さて、このこAMPキナーゼは、低グルコースや低酸素状態、虚血、あるいは熱ショックなど、細胞のATPを枯渇させるようなストレスに応答して活性化される。また、数々の研究から、アディポネクチン (Adiponectin)、レプチン (Leptin)、及びカルモジュリンキナーゼキナーゼβ (CaMKKβ) を介したシグナル伝達もまた、AMPKの活性化にとって重要であることが示されている。

AMPKはまた、脂肪酸酸化や解糖系のような分解系を刺激してATP産生を増加させる。さらに、AMPKは、グリコーゲン合成酵素などの細胞内のATP消費に関連する数々のタンパク質をマイナスに調節することでATPの消費を制限している。その結果、糖新生、及びグリコーゲン、脂質及びタンパク質の生合成を低下させたり阻害したりする働きもする。脂質とグルコース両方の代謝に中心的な調節因子としての役割を果たすため、AMPKは肥満やII型糖尿病、そしてがんの治療にとって鍵となる標的であると考えられているのだ。興味深いことに、AMPKは、今日、mTOR、SirT1(サーチュイン)及びセストリンとの相互作用を通じて、老化の決定的な調節因子としても認識されている。

その活性化により、骨格筋細胞内へのグルコース取り込みに関与するAMPキナーゼは、老化の調節にも関連しているらしい情報もあり、要注目の酵素だろう。当面、自分的には、筋肉を鍛錬することで、この酵素にしっかり活躍してもらいたいものだ。

なぜ一定量の筋肉は必要なのか?

別にマッチョになろうとは思っていないが、トレーニングして筋肉を一定量、維持することは重要だと認識している。筋肉の量が次第に減ることは、老化していることに他ならないからだ。老化は衰弱だ。エネルギーの低下だ。活動性の減弱だ。まだまだ、私はやり残していることが多くあるので、体力と気力が必要だ。衰弱などしておれないのだ。よって老化を忌み嫌う。

で、なぜ筋肉の量が減ることは、全身の衰弱と結びつくのだろうか?今日のテーマはそこのところだ。

その鍵はミトコンドリアにある。ミトコンドリアは全身の細胞内に存在する小器官だが、実は骨格筋の中にはミトコンドリアが豊富に存在する。このミトコンドリアは、実に多くのうれしい機能を担っているのをご存じだろうか。その一つは、ミトコンドリアは脂肪酸β酸化によりエネルギーを産生している。エネルギーとはATPだ。ミトコンドリアがATPを作り出すのだ。そして筋肉にはミトコンドリアが豊富に存在する。だから、筋肉量が多ければ、生み出せるATPの量も多い=活動量が高い=若々しく生きる、という図式が成立する。したがって、一定の活動量を維持するには、骨格筋の量も一定量維持される必要があるわけだ。基礎代謝における骨格筋の熱消費量は全身の30%と言われており、人体のエネルギー消費のもっとも盛んな器官である。と、同時に、最大のエネルギー産生器官でもある。

また、骨格筋は、当然のことだが、運動するのに必要なものだ。ところで、運動は健康に良いと一般的にいわれているが、具体的な運動の健康面に及ぼすプラスの効果の一つは、抗糖尿病作用だ。運動は糖尿病を改善し、予防するのだ。糖尿病になるとインスリンの糖取り込み作用が低下する。この糖取り込み低下は、骨格筋に起因することが明らかになっている。運動はこの骨格筋の糖取り込みを増加させ、インスリン抵抗性を改善する。このメカニズムとして、骨格筋内のエネルギ―状態を感知するAMPキナーゼの活性化が想定されている。この刺激により、GLUT4(グルコーストランスポーター4)が細胞内の貯蔵場所から細胞膜に移動し、グルコースの運搬を始める、と考えられている。つまり、生体内の唯一の血糖降下ホルモンであるインスリンとは異なる情報伝達経路により、血糖値を低下させうるのだ。やはりそうか。血糖値を上げるホルモンは多く存在するのに下げるホルモンはインスリンしかない、というのはどう考えても理不尽だと、以前から思っていた。

糖尿病は骨格筋のインスリン情報伝達の不全により、糖取り込みが阻害されて起こる。その一方で、インスリンに頼らず血糖値を下げるもう一つのメカニズムが存在している。それが運動だ。筋トレだ。筋肉を鍛錬することで、糖尿病は改善する。だから、一定量の筋肉は必要なのだ。

参考文献:亀井康富、小川佳宏.骨格筋からみた糖尿病の病態と治療.月刊糖尿病 2015/1 Vol.7 No.1

医原性プラーク停滞ファクター

歯周病成り立ちの第一ステップであるポケット内へのプラーク停滞の原因は、ブラッシングの不良だけではない。本人の努力の及ばないところに原因があったりする。

たとえば不適合補綴物。補綴物のマージンが支台歯の本来の位置より外側にあるタイプの不適合を「オーバーハング」という。冠表面の”盛り上げすぎ”のことで、下から上へスケーラーを引き上げても、この外側に飛びだしたオーバーハング部分がステップを作り、スケーラーのストロークを邪魔してプラークを除去できない。

また、補綴物マージンが歯肉縁下(しにくえんか)深くに設定されてもプラーク停滞の原因になる。マージンが歯肉縁下に設定されるとは、かぶせ物の辺縁が歯茎のトップより根尖側に入っている状態のことだ。被せものと歯面、あるいはインプラントのアバットメントとの境界部は不潔域であり、歯周病学的には、この部は歯肉縁より上のレベルに位置することが望ましい。なぜ、歯肉縁下ではプラークがたまるのか?それ境界部が歯肉に隠れて見えないから、プラークが残っていても気づかず、したがって磨き残すからだ。また、境界部は完全なフラットなサーフェイスになりようがなく、どうしても微小な隙間が空く。通常この隙間は補綴物装着用セメントで充填されるが、このセメントがまたザラザラしているゆえに格好のプラークの付着部位となる。よって、補綴物マージンを歯肉縁下に設定した場合は、どうしてもマージン部がプラ―ク停滞を招く。Schätzle らの報告によると、スカンジナビア男性の26年間のコホート研究では、歯肉縁下に補綴マージンを設定したグループでは、10年後に0.5mmのアタッチメントロスを起こしていたという(1)。ペリオの管理面から言うと、補綴物マージンを歯肉縁上に設定した方が、圧倒的に、歯周病の予防をしやすいのだ。

だから、あまり歯肉縁下深い補綴マージン設定は、医原性プラーク停滞ファクターと言っていいかも知れない。

参考文献

歯周ポケットからの炎症の波及と骨吸収の関係

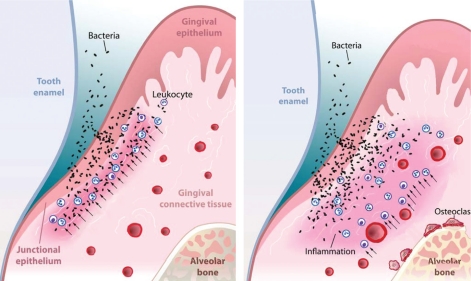

歯周炎においては、細菌は歯周ポケット内部の根面に付着するだけでなく、ポケットを構成する内縁上皮の表面から内部の結合組織に向かって侵入することは以前書いた。この細菌が侵入したゾーンには、好中球と単球(マクロファージ)も浸潤してくる。つまり、そこはバトルフィールドだ。このバトルフィールドを病理学的に表現すれば炎症性細胞浸潤だ。この好中球や単球(マクロファージ)は、細菌を捕獲し、貪食する為に、血管から抜け出してやって来る。この場合、好中球や単球(マクロファージ)は、非特異的に細菌を攻撃している。無差別だ。

ところで侵入しようとする細菌と、それを阻止しようとする好中球や単球の防衛ラインが歯肉表面近くにとどまっている場合、これを歯肉炎という。骨からまだ遠いゾーンでのバトルなので、まだ骨吸収は起こらない。ところが、この防衛ラインが深部に後退すると、前線が骨に近づいてくる。こうなると炎症が起っているゾーンに必ず顔を出す免疫担当細胞が、破骨細胞系の活性化のスイッチを入れるサイトカインを放出し始めるので、破骨細胞が活性化され、骨吸収が起る。これが歯周炎だ。骨吸収までいってしまったら歯周炎なのだ。だから、バトルフィールドを後退させず、それを歯肉表面近くで死守できれば、より重度の歯周炎への進行をブロックできる。

参考文献(1):Graves DT,Oates T,Garlet GP. Review of osteoimmunology and the host in endodontic and periodontal lesions. J Oral Microbiol 2011,3:5304-DOI:10.3402/jom.v3iO.5304.

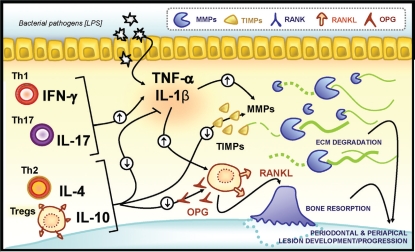

炎症性サイトカイン

歯周病の進行を分子的レベルで見ていきたい。そこで、今日のテーマはサイトカインだ。サイトカインとは、免疫システムの細胞から分泌される一連のタンパク質群で、特に標的を特定しない情報伝達を介在するものをいう。実に多くの種類のサイトカインが存在し、その多くは免疫や炎症に関係した働きをしている。歯周病を分子的に見るときに、このサイトカインと呼ばれる一連のタンパク質群がとても重要な役割をしているのだ。

歯周病菌から放出されるLPSや絨毛が、炎症のイニシャルトリガーとして働き、マクロファージ表面に存在するTLR(Toll-like Receptor)といわれるレセプターを刺激し、マクロファージに前炎症サイトカインと呼ばれるTNF-αやIL-1βを産生させる。このTNF-αやIL-1βが、線維芽細胞に働きかけ、MMP(マトリックスメタロプロテアーゼ)を産生させる。MMPは細胞外マトリックスを破壊する酵素だ。このMMPにより歯周組織の付着の喪失=アタッチメントロスが引き起こされる。また、MMPは、好中球、B細胞、形質細胞からも産生される。

また、TNF-αのようなサイトカインは、破骨細胞も刺激する。その一方で、IL-1B,IL-6のようなサイトカインは骨芽細胞を刺激してRANKLを発現させることで、やはり破骨細胞を刺激し骨吸収を促進している。

その一方、Th2やTregsと呼ばれる細胞(T regulatory cells)は、IL-4(インターロイキン-フォー)やIL-10(インターロイキン-テン)、TGF-βといったサイトカインを放出して、これらの作用により、骨吸収を抑制している。

このように、サイトカインは、骨吸収というイベントにおいて、ポジティブな作用とネガティブな作用の両方に関与している。どうです、サイトカインの話はややこしいでしょう。

歯周病はこの様に、サイトカインの結構、ややこしい働きの結果、その病態が作られるのだ。

図は文献(1)より引用.

参考文献(1):Graves DT,Oates T,Garlet GP. Review of osteoimmunology and the host response in endodontic and periodontal lesions. J Oral Microbiol 2011,3:5304-DOI:10.3402/jom.v3iO.5304.